Reasuransi Jiwa

Kilas Balik Penanganan COVID-19 di Indonesia

Pada bulan Mei 2020 ini, Pemerintah Indonesia mewacanakan untuk mulai menerapkan ‘The New Normal’, yang mana bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia dan mencegah Indonesia untuk kembali jatuh ke dalam krisis ekonomi. Wacana ini pada dasarnya merupakan perwujudan riil dari rencana pemerintah untuk memberlakukan ‘relaksasi’ pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berjalan selama beberapa bulan ke belakang. Walaupun tentunya kita semua menginginkan untuk dapat kembali hidup ‘normal’, wacana ‘The New Normal’ ini tak ayal menimbulkan berbagai tanya dan kontroversi di masyarakat: apakah benar, Indonesia telah siap untuk masuk ke fase ‘The New Normal’?

Sumber Gambar: kaltimtoday.co

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kembali menilik sedikit ke belakang pada kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia serta di beberapa negara lain.

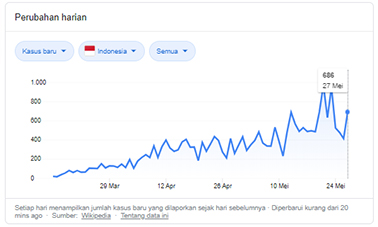

Per- 27 Mei 2020, pemerintah Indonesia telah mengumumkan kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 23.851 kasus, dengan jumlah penderita yang meninggal dunia sebanyak 1.473 jiwa. Dengan laju kematian yang berada pada kisaran angka 6%, Indonesia masih menduduki peringkat pertama dalam hal tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19 di Asia Tenggara. Jumlah penambahan kasus baru terkonfirmasi COVID-19 juga belum dapat dikatakan stabil, apalagi menurun. Bahkan, beberapa hari yang lalu, penambahan kasus baru perharinya nyaris menyentuh angka 1.000 kasus. Walaupun sempat menurun menjadi 400-an kasus baru perharinya, namun di tanggal 27 Mei 2020 kemarin angka tersebut justru kembali merayap naik ke angka 600-an.

Sumber Gambar : Wikipedia

Yang semakin membuat khawatir adalah, angka tersebut adalah angka kasus positif yang telah dikonfirmasi oleh pemeriksaan swab, dan hasilnya telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes). Angka tersebut belum memperhitungkan jumlah kasus yang reaktif ‘hanya’ dari hasil pemeriksaan rapid serta hasil positif yang belum divalidasi oleh Balitbangkes. Selain itu, cakupan pemeriksaan juga masih belum dapat dikatakan luas, masih sangat banyak masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan, sehingga sangat mungkin masih banyak kasus positif yang belum dapat terdeteksi.

Kurang terkendalinya laju penularan COVID-19 ini mungkin sedikit banyak disebabkan oleh awal penanganan COVID-19 di Indonesia yang ‘terlambat’. Pada awal tahun, saat COVID-19 mulai menyerang dunia secara luas, Indonesia malah bergurau dan membuat lelucon tentang Coronavirus. Mengatakan bahwa Coronavirus tidak selayaknya mendapatkan perhatian khusus, karena tak lebih hanyalah semacam ‘flu biasa’. Di bulan Februari, di saat negara-negara lain sudah sibuk membuat aturan lockdown, Indonesia malah menggelontorkan dana sebesar lebih dari Rp. 100 miliar sebagai stimulasi dan promosi untuk sektor pariwisata, untuk mencegah anjloknya bisnis pariwisata Indonesia yang tentunya dapat mengguncang kondisi ekonomi Indonesia.

Usaha untuk menjaga kestabilan ekonomi tentu sangat dapat dimengerti. Namun, pada kondisi seperti ini, bukankah seharusnya ada prioritas lain yang lebih penting?

Korea Selatan adalah salah satu negara yang dapat kita jadikan teladan dalam hal penanganan COVID-19, di mana mereka tidak tanggung-tanggung menggelontorkan dana yang sangat besar untuk kepentingan pencegahan, pelacakan, dan pengobatan terkait COVID-19. Selain itu, upaya maksimal dalam melakukan pelacakan infeksi juga giat dikerahkan agar kluster infeksi yang baru dapat diidentifikasi dan dikendalikan.

Sumber Gambar: republika.co.id

Korea Selatan, Vietnam, dan Singapore juga menunjukkan perhatian khusus yang tidak tanggung-tanggung bagi tenaga kesehatan mereka. Kesejahteraan tenaga kesehatan, baik yang bersifat material maupun immaterial tak pernah luput dari perhatian. Mereka memastikan tenaga kesehatan mereka tidak terlampau kelelahan dan tetap terpenuhi kebutuhan hidup hariannya. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) selalu terjamin bagi tenaga kesehatan pada saat mereka menjalankan tugasnya. Sementara di Indonesia, kelangkaan APD termasuk masker sempat menjadi sorotan. Kalaupun tersedia, harganya sudah sangat jauh di luar nalar. Tenaga kesehatan, terutama yang tinggal jauh dari pusat kota, sempat merasakan menggunakan APD seadanya, bahkan yang dari buatan tangan mereka sendiri. Sementara pemerintah, bukannya turun tangan dalam pengaturan ketersediaan dan harga APD malah ‘melontarkan’ bola ke masyarakat: ‘siapa suruh masyarakat harus memburu serta membeli masker dan APD? Harganya jadi melambung tinggi, kan.’

Di Indonesia sendiri kesejahteraan dari tenaga kesehatan sayangnya masih belum terjamin dengan optimal. Terlebih lagi dengan melihat bahwa proporsi dari jumlah tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia masih jauh dari kata imbang. Jika kita melihat data pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Indonesia saat ini tercatat memiliki sekitar 81.000 tenaga kesehatan yang mana mayoritas masih tersebar di Pulau Jawa, seperti 11.365 tenaga kesehatan di DKI Jakarta, 10.802 tenaga kesehatan di Jawa Timur, 9.747 tenaga kesehatan di Jawa Tengah, dan 8.771 tenaga kesehatan di Jawa Barat. Sementara, per-2020 Indonesia telah memiliki lebih dari 270 juta jiwa penduduk. Kalaupun dilakukan pemerataan tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, sepertinya jumlah tenaga kesehatan yang saat ini ada masih sangat belum dapat mengimbangi jumlah penduduk Indonesia. Apalagi, penyebaran COVID-19 saat ini belum dapat terkendali, semakin merasuk ke daerah-daerah selain Jabodetabek, dan jumlah tenaga kesehatan yang berguguran -baik karena turut terinfeksi maupun kelelahan- dalam melaksanakan tugasnya semakin banyak.

Di saat mayoritas negara lain mengetatkan aturan pembatasan pergerakan penduduknya, Indonesia cenderung ‘santai’ dalam membuat aturan tersebut. Masyarakat masih cenderung ‘dimudahkan’ untuk dapat berpergian ke luar rumah, tanpa memandang urgensinya. Puncaknya adalah pada momen Hari Raya Idul Fitri kemarin, di mana tidak jelas dan ketatnya aturan terkait mudik atau pulang kampung. Walaupun dikatakan sudah diberikan aturan, nyatanya, masih banyak masyarakat yang dapat ‘meloloskan diri’ dari aturan tersebut. Keyakinan pemerintah bahwa tidak ada yang mampu menahan keinginan masyarakat untuk berpergian di hari raya seolah menjustifikasi ‘celah’ dari aturan yang mereka buat. Padahal, momen hari raya tidak selalu harus dijadikan justifikasi untuk meliburkan diri dari aturan, terutama pada kondisi seperti ini. Lihatlah China, yang turut merayakan Tahun Baru China di saat pandemi COVID-19 masih hangat-hangatnya. Aturan lockdown tidak dilonggarkan sedikitpun. Bahkan pemerintah China membentuk sebuah komite khusus untuk membantu memastikan dan melaksanakan pengantaran asupan kebutuhan pokok ke rumah-rumah warga.

Sumber Gambar: regional.kontan.co.id

Kenyataan tersebut seolah kembali menegaskan bahwa Indonesia gagal memahami dan kurang siap dalam menangani bahaya dari COVID-19. Di saat pemerintah cenderung tergesa-gesa untuk mulai memutar roda perekonomian kembali dalam tajuk pencegahan krisis ekonomi, mereka lupa, bahwa dalam prosesnya, krisis kesehatan sangat mungkin terjadi.

Banyak yang telah familiar dengan istilah krisis ekonomi, namun mungkin belum banyak yang mengenal bahwa ada istilah krisis juga di dunia kesehatan. Ya, krisis kesehatan itu nyata adanya, bahkan turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang tertuang dalam Permenkes 75 Tahun 2019. Berdasarkan Permenkes tersebut, krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan yang tidak memadai. Jika menilik dari definisi di atas, negara dinyatakan mengalami krisis kesehatan jika negara tersebut mengalami peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimbulkan banyak korban jiwa atau sakit, yang mana peristiwa tersebut berpotensi membahayakan Kesehatan masyarakat secara luas sehingga diperlukan penanganan yang cepat, serta tidak memadainya kapasitas Kesehatan untuk menangani perisitwa tersebut.

Jika menilik dari Permenkes tersebut, sepertinya COVID-19 sudah layak masuk kategori krisis kesehatan, bukan?

Sebagai penutup sekaligus penegas, pada penelitian terbaru yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengungkapkan bahwa berdasarkan data pandemi Flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 – 1919 di USA, kota-kota yang memprioritaskan kesehatan masyarakat dibanding ekonomilah yang pada akhirnya mengalami pertumbuhan ekonomi lebih baik. Ekonomi memang penting, namun sepertinya masih belum setimpal jika kita harus ‘mengadu untung’ dengan mempertaruhkan nyawa dan kesehatan masyarakat. Beberapa negara tetangga di Asia, seperti Singapore, Vietnam, dan Korea Selatan telah menjadi bukti bahwa mengambil sikap yang serius dan tidak meremehkan bahaya dari COVID-19 justru dapat menekan laju infeksi, meminimalisir korban jiwa, serta memulihkan kondisi negara dari krisis dengan lebih cepat.

Akhir kata, jika memang kita belum difasilitasi oleh peraturan serta pembatasan yang ketat, bukan berarti kita boleh untuk tidak mawas diri. Sudah selayaknya kesadaran dibangun mulai dari setiap individu. Sudah selayaknya kita mulai menjaga diri dan keluarga serta orang terdekat kita masing-masing.

Prepare yourself for a long battle, guys! ????

***

Penulis

8294

8294

11 Dec 2025

11 Dec 2025 290 kali

290 kali