Skizofrenia

Akhir-akhir ini, dunia perfilman dihebohkan dengan munculnya film Joker. Awalnya, banyak yang tertarik untuk menonton film yang dibintangi oleh Joaquin Phoenix ini karena mengasumsikan akan adanya kemunculan Batman. Kenyataannya? Film ini sama sekali tidak menyajikan adegan pertarungan antara Batman vs Joker, in fact, bahkan tidak ada penampilan Batman sama sekali di film ini. Film ini justru membahas awal mula Arthur Fleck menjadi Joker. Bagaimana seseorang yang ‘biasa dan normal’ dapat menjadi seorang ‘maniak’. Sayangnya, setelah menonton film ini, banyak yang berpendapat kalau film ini ‘terlalu gelap’ dan berpotensi membuat penontonnya menjadi tertekan, terutama, bagi mereka yang sedang stress atau memiliki masalah. Namun di sisi lain, film Joker ternyata mampu menumbuhkan mental health awareness di hati khalayak. Banyak orang merasa lebih harus memperhatikan kesehatan kejiwaannya setelah menonton film ini.

Sumber foto: kino.dk

Arthur Fleck pada film diceritakan memiliki gangguan Pseudobulbar Affect (PBA), yaitu gangguan yang membuat seseorang mengeluarkan emosi yang berlawanan dari apa yang dirasakan atau dialaminya. Misalnya, saat Arthur merasa sedih atau gugup, dia justru malahan tertawa terbahak-bahak. Namun ternyata, selain PBA, Arthur ternyata juga mengidap kelainan kejiwaan yang disebut sebagai skizofrenia.

Apa sih, skizofrenia itu?

Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami gejala psikosis berupa halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala-gejala tersebut membuat penderitanya kesulitan membedakan antara kenyataan dan pikirannya sendiri.

Sumber foto: courses.lumenlearning.com

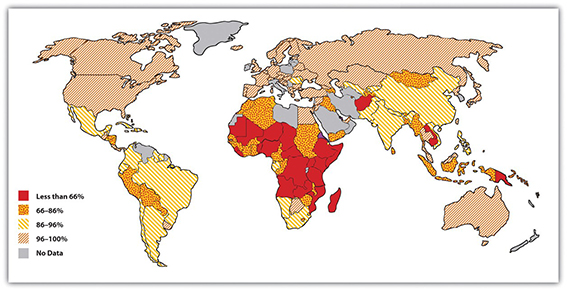

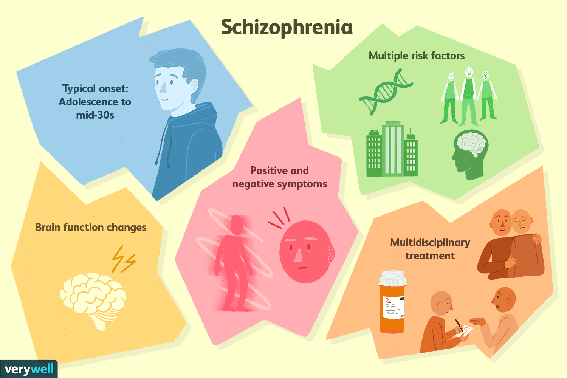

Berdasarkan data yang ada pada World Health Organization (WHO), diperkirakan lebih dari 21 juta orang di seluruh dunia menderita skizofrenia. Data pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2013 juga menyebutkan bahwa 1-2 orang dari 1000 penduduk Indonesia menderita gangguan kejiwaan berat, termasuk di antaranya adalah skizofrenia. Onset skizofrenia sebagian besar terjadi pada usia 20an awal. Walaupun skizofrenia bukanlah penyakit yang menempati posisi teratas sebagai penyakit yang mematikan, ternyata penderita skizofrenia memiliki risiko 2-3 kali lebih tinggi untuk mengalami kematian di usia muda. Selain itu, sebagian besar dari penderita skizofrenia juga memiliki gangguan kejiwaan lain seperti depresi dan gangguan cemas.

Hingga saat ini, penyebab pasti dari skizofrenia masih belum dapat ditegakkan. Namun, ada beberapa kondisi yang diperkirakan dapat menjadi penyebab dan pencetus dari kondisi skizofrenia, seperti faktor genetik, abnormalitas otak dan sistem saraf pusat, ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamine, hipoksia dan malnutrisi pada janin, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta penyalahgunaan dari obat-obatan terlarang.

Jika ditilik dari sisi genetik, keluarga dari penderita skizofrenia, memiliki risiko 10 % lebih tinggi untuk mengidap skizofrenia dibanding orang yang tidak memiliki riwayat keluarga skizofrenia. Risiko tersebut akan meningkat 40 % jika kedua orangtua dari orang tersebut merupakan penderita skizofrenia. Selain itu, jika orang tersebut memiliki saudara kembar yang menderita skizofrenia, orang tersebut memiliki risiko 50 % lebih tinggi untuk menderita skizofrenia.

Adanya abnormalitas pada otak dan sistem saraf pusat juga dipercaya menjadi salah satu penyebab dari terjadinya skizofrenia. Beberapa di antaranya adalah peningkatan ukuran ventrikel otak, penurunan ukuran lobus temporalis, dan jumlah sinaps sel otak yang lebih sedikit. Selain itu, ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamine –yang merupakan bagian dari neurotransmitter otak- juga dipercaya dapat meningkatkan risiko seseorang terkena skizofrenia.

Pemicu skizofrenia ternyata juga dapat terjadi sejak seseorang masih berada dalam kandungan. Beberapa kondisi seperti eksposur toxin, infeksi, ibu yang menderita diabetes, adanya perdarahan saat kehamilan, serta hipoksia dan malnutrisi saat kehamilan, ternyata dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita skizofrenia. Bahkan, beberapa komplikasi saat persalinan –seperti kelahiran prematur atau asfiksia bayi- juga dipercaya dapat menjadi penyebab dari skizofrenia.

Sumber foto: verywellmind.com

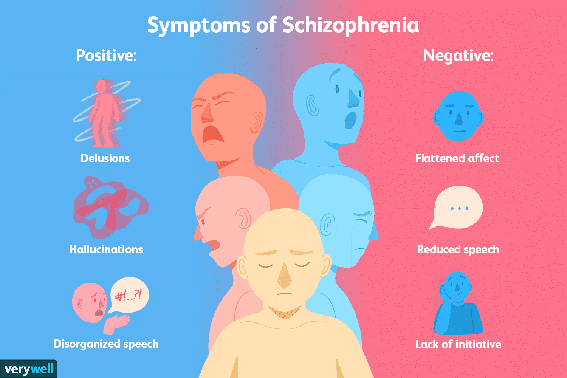

Secara umum, gejala skizofrenia terbagi menjadi dua kategori, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif adalah gejala khas yang baru muncul dan ditemui pada penderita skizofrenia, yang mana dikenal juga sebagai gambaran psikosis, yaitu adanya halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku pada penderitanya. Sementara gejala negatif adalah gejala yang dicirikan oleh hilangnya sifat atau kemampuan tertentu pada penderita skizofrenia, yang seharusnya didapatkan pada orang yang normal. Gejala-gejala tersebut meliputi hilangnya konsentrasi, hilangnya pola tidur normal, hilangnya kepedulian akan penampilan, serta hilangnya motivasi dan keinginan untuk bertahan hidup.

Sumber foto: verywellmind.com

Gejala-gejala skizofrenia tersebut umumnya muncul pada usia dewasa awal, yaitu sekitar usia 20an tahun dan dapat memburuk seiring berjalannya waktu, terutama jika penderita tidak mendapatkan pengobatan atau terapi yang adekuat. Namun, jika skizofrenia terjadi pada usia yang lebih dini, maka akan muncul sekumpulan gejala yang dikenal sebagai gejala ‘skizofrenia remaja’. Gejala ‘skizofrenia remaja’ di antaranya adalah menarik diri dari keluarga dan pergaulan, memburuknya prestasi di sekolah, gangguan tidur, mudah tersinggung, serta berkurangnya motivasi. Sayangnya, gejala-gejala tersebut tidak spesifik mengarah ke skizofrenia, sehingga orang tua dan keluarga si remaja umumnya hanya menganggap gejala-gejala tersebut sebagai pubertas atau ‘kenakalan remaja’. Akibatnya adalah skizofrenia tidak terdeteksi dini dan dapat memburuk seiring waktu.

Diagnosis skizofrenia utamanya ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik pada penderita. Namun sebelumnya, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti CT scan atau MRI kepala, tes darah, serta pemeriksaan urine untuk menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain, atau mencari etiologi dari gangguan skizofrenia tersebut.

Sumber foto: verywellmind.com

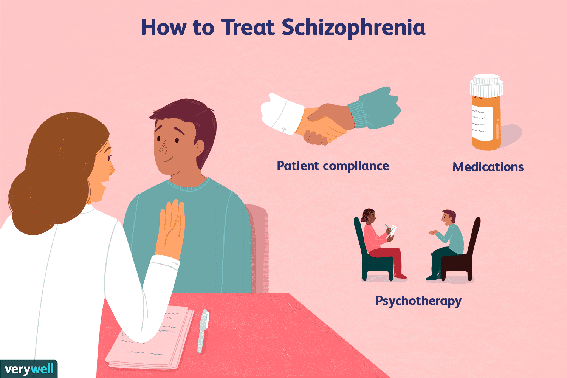

Pengobatan skizofrenia dilakukan dengan mengkombinasikan obat-obatan (medikamentosa) dan terapi psikologis. Obat yang dapat diberikan pada penderita skizofrenia adalah obat anti-psikosis yang dapat membantu mengurangi timbulnya gejala psikosis dengan mengontrol neurotransmitter pada otak. Sedangkan, pilihan terapi yang dapat diberikan pada penderita skizofrenia di antaranya adalah terapi kejut listrik atau electroconvulsive therapy (ECT) yang mana memberikan aliran listrik ringan yang bertujuan untuk ‘mengatur ulang’ sistem konduksi otak.

Karena penyebab pasti skizofrenia masih belum dapat ditegakkan dan genetik menjadi salah satu faktor risiko dari skizofrenia, tidak ada metode yang bersifat absolut untuk mencegah skizofrenia. Namun, beberapa hal dapat dilakukan untuk membantu menghindari tercetusnya faktor risiko yang sudah ada. Seperti misalnya memiliki pola hidup yang sehat dan seimbang, membangun keluarga yang harmonis, rutin berolahraga, serta menghindari stress. Hal-hal tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan kejiwaan kita dan menjauhkan kita dari kemungkinan terpicunya gangguan kejiwaan.

Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya tidak mampu membedakan antara kenyataan dan khayalan. Hal tersebut membuat penderita skizofrenia tidak memiliki ‘kemawasdirian’ untuk menyadari bahwa dirinya mengidap gangguan dan membutuhkan pertolongan. Di sini lah peran keluarga, orang-orang terdekat, dan orang-orang sekitar untuk dapat menumbuhkan kesadaran kalau penderita skizofrenia ‘memiliki masalah’. Dengan itu, penderita skizofrenia dapat memiliki kesadaran untuk mencari bantuan professional untuk mendapatkan pengobatan dan terapi.

***

Penulis

11944

11944

29 Oct 2025

29 Oct 2025 890 kali

890 kali